たかが重心点、されど重心点で苦節50年。

ゴルフクラブの設計に取り掛かる中、最も重要なテーマは「シャフトの重心点」に着目しました。

弊社は、カーボンシャフト世に出て約50年以上前から「重心点」について試行錯誤を繰り返し。

2023年やっと製品が完成しました。

ゴルフが有酸素運動であり、精神的なリフレッシュ効果があることは周知されているが、問題は、クラブを振ることが苦痛になるというテーマにたいしての提案

(It is well known that golf is an aerobic exercise and has a mentally refreshing effect, but the problem is that swinging the club can be painful.)

ゴルフは楽しそうだ、一度やってみたい、挑戦してみたい、体にも良さそうだ等々、ただ、ゴルフスイングについて現実となると、多くのメーカーや指導者が長年追求してきた「飛距離」や「安定性」は、ゴルファーを疲れさせ、結果的にゴルフの楽しさを損なう一因となってきました。特にアマチュアにとっては、クラブを振ることが苦痛になり、スコア以前の問題としてゴルフそのものを諦めてしまうケースも少なくありません。かといって、 軽量クラブは、単に「軽い」というだけでは、スコアーにならず難しい状況に差し掛かっています、この、トレンドを以下に提案することで、ゴルフを根本から変える、重心点についての提案です。

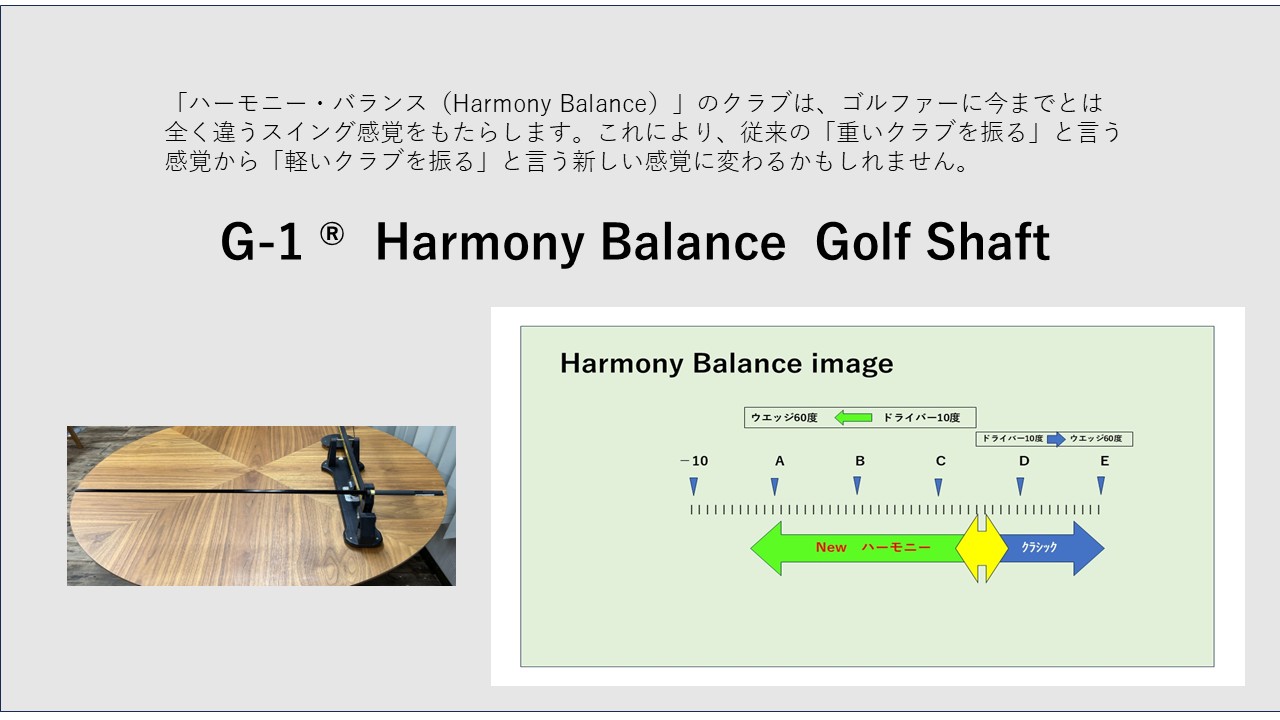

ゴルフクラブに取って特に「重心」&「バランス」についての参考イメージの参考資料

世界のゴルフ業界に

於いての課題と問題点

世界のゴルフクラブ産業は、コストを押し上げる技術開発競争、プロとアマチュアの用具の乖離(かいり)、そして製造と素材における環境の持続可能性への高まる圧力といった、多面的な課題に直面しています。

ゴルフクラブ業界における主要な問題点と課題

技術革新が進むゴルフクラブ業界ですが、現在いくつかの重大な課題に直面しています。これらの問題は、技術開発や市場のアクセシビリティから、環境責任にまで及びます。

1. 技術開発競争と価格の高騰 🚀

大手メーカー間の絶え間ない技術革新の追求は、技術的な「開発競争」につながっています。カーボン複合材やチタンのような先進素材や、複雑なエンジニアリングを特徴とする新モデルが頻繁に発売されることで、製造コストと小売価格の両方が高騰しています。これにより、消費者は時代に乗り遅れないようにと頻繁な買い替えへのプレッシャーを感じ、多くの人にとってゴルフはますます高価で、気軽に始めにくいスポーツになっています。

2. 複雑化するクラブとアマチュアゴルファー 🤔

現代のゴルフクラブは高度に専門化しており、その設計はトッププロのスイング特性に合わせて調整されていることが少なくありません。その結果、平均的なアマチュアゴルファーは、自身のスキルレベルには合わないかもしれない、膨大で複雑な選択肢の数々に直面することになります。「アベレージ向け(game improvement)」と謳われるクラブは存在しますが、マーケティングがプロ仕様の用具に集中しているため、初心者やハンディキャップの多いプレーヤーが、純粋にゴルフを楽しむ助けとなる用具を見つけることを難しくしています。

3. 持続可能性(サステナビリティ)と環境への影響 ♻️

ゴルフクラブ製造が環境に与える影響(環境フットプリント)に対する意識が高まっています。

製造プロセス: クラブヘッドの製造、特に複合素材や様々な化学接着剤を使用する工程は、多くのエネルギーを消費します。

素材のライフサイクル: 現代のクラブに使用される多くの先進素材は、リサイクルが困難です。ゴルファーが新しいモデルのために古いクラブを廃棄するにつれて、埋め立てゴミの問題がより大きな懸念事項となっています。

現在、業界はリサイクル素材の調達から、分解・リサイクルしやすいクラブの設計まで、より持続可能な慣行を採用するよう圧力を受けています。

4. 技術革新とルールのバランス ⚖️

USGAやR&Aといったゴルフ統括団体は、ゴルフが単なる技術の優劣ではなく、プレーヤーの技術を競うスポーツであり続けるために、クラブの設計に厳格なルールを定めています。メーカーは、特にヘッドサイズ、溝の設計、そしてクラブフェースの「トランポリン効果」(反発係数)といった要素に関して、これらの厳しい制約の中で常に技術革新を続けなければなりません。性能の限界を追求することは、ルール不適合な製品を生み出すリスクを伴うため、このバランスを取ることは絶え間ない挑戦となっています。

The global golf club industry faces multifaceted challenges, including a technological arms race driving up costs, a widening gap between equipment for professionals and amateurs, and growing pressure for environmental sustainability in manufacturing and materials.

Key Problems and Challenges in the Golf Club Industry

The golf club industry, while innovative, is currently navigating several significant challenges. These issues range from technological development and market accessibility to environmental responsibility.

1. Technological Arms Race and Soaring Costs 🚀

A relentless pursuit of innovation has led to a technological "arms race" among major manufacturers. The frequent release of new models featuring advanced materials like carbon composites and titanium, coupled with complex engineering, has driven production costs—and retail prices—sky-high. This creates a cycle where consumers feel pressured to upgrade frequently to keep up, making the sport increasingly expensive and less accessible for many.

2. Growing Complexity and the Amateur Golfer 🤔

Modern golf clubs are highly specialized, with designs often tailored to the swing characteristics of elite professional players. This leaves average amateur golfers facing a bewildering array of choices that may not be suitable for their skill level. While "game improvement" clubs exist, the marketing focus on professional-grade equipment can make it difficult for beginners and high-handicap players to find equipment that genuinely helps them enjoy the game.

3. Sustainability and Environmental Impact ♻️

There is a growing awareness of the environmental footprint of golf club manufacturing.

Manufacturing Processes: The production of clubheads, especially those involving composite materials and various chemical bonding agents, is energy-intensive.

Material Lifecycle: Many advanced materials used in modern clubs are difficult to recycle. As golfers discard older clubs for new ones, the issue of landfill waste is becoming a more significant concern.

The industry is now facing pressure to adopt more sustainable practices, from sourcing recycled materials to designing clubs that are easier to disassemble and recycle.

4. Balancing Innovation with Regulations ⚖️

Governing bodies like the USGA and R&A set strict rules on club design to ensure the sport remains a test of skill, not just technology. Manufacturers must constantly innovate within these tight constraints, particularly concerning factors like head size, groove design, and the "trampoline effect" of the clubface (Coefficient of Restitution). This balancing act is a constant challenge, as pushing the boundaries of performance risks creating non-conforming products.

1973年当時、フロリダ州PGAゴルフマーチャンダイズシヨー(大型テントでの開催写真)、PGAゴルフコース、等関連の写真。

2. 複雑化するクラブとアマチュアゴルファー 🤔

現代のゴルフクラブは高度に専門化しており、その設計はトッププロのスイング特性に合わせて調整されていることが少なくありません。その結果、平均的なアマチュアゴルファーは、自身のスキルレベルには合わないかもしれない、膨大で複雑な選択肢の数々に直面することになります。「アベレージ向け(game improvement)」と謳われるクラブは存在しますが、マーケティングがプロ仕様の用具に集中しているため、初心者やハンディキャップの多いプレーヤーが、純粋にゴルフを楽しむ助けとなる用具を見つけることを難しくしています。

「クラブの設計はトッププロのスイング特性に合わせて調整されている」や、「マーケティングがプロ仕様の用具に集中」については、50年以上以前から問題点や、課題として色々議論してきました。

2026年.新開発ゴルフクラブセットの発表準備中について、

初心者やハンディキャップの多いプレーヤーが、純粋にゴルフを楽しむ助けとなる用具開発について、

現在、各提携メーカー様と弊社のシャフト使用の新製品について共同開発準備中です。

具体的には、G-1 「ハーモニー・バランス(Harmony Balance)」のクラブは、ゴルファーに今までとは全く違うスイング感覚をもたらします。これにより、従来の「重いクラブを振る」と言う感覚から「軽いクラブを振る」と言う新しい感覚に変わるクラブセットになるでしょう。

◆ 現状のドライバーと

ウェッジ.パターのバランスは、重く感じる C⇒D.Eバランス

ドライバー (D1付近):

以前のドライバーに比べて、ヘッドが大きく、シャフトが軽くなっているため、多くのゴルファーが「軽く」感じます。

D1というバランスは、平均的なゴルファーに振りやすく、ヘッドスピードを出しやすいというメリットがある一方、ヘッドの重さを感じにくく、ボールに力が伝わりにくいと感じる人もいます。

Ⅰ) ウェッジ・パター (D3〜E)

これらは、特に最近のモデルでバランスが重くなっている傾向があります。

メーカーは、ヘッドの重さを増すことで、安定性や慣性モーメントを高め、ミスヒットに強くする狙いがあります。

しかし、これが裏目に出て、手先の感覚を活かしにくく、重くて振りづらいと感じるゴルファーが増えています。

理想と逆転している理由 これは、メーカーが「最大公約数的パフォーマンス」を追求した結果です。

Ⅱ) ドライバーの飛距離至上主義:

ドライバーは、まず「飛距離」が出ることが最優先されます。

そのため、ヘッドを大きくし、軽量シャフトでヘッドスピードを上げやすく設計する傾向が強くなりました。

Ⅲ) ウェッジの安定性追求:

ウェッジは、フルショットでの方向性の安定性や、様々なライに対応できる設計が求められます。

ヘッドを重くすることで、ラフなどでもヘッドが負けずに振れるというメリットを重視しています。

Ⅳ) パターの直進性追求:

パターは、ヘッドの慣性モーメントを大きくし、オフセンターヒットに強くすることで、ボールがまっすぐ転がることを重視しています。このため、ヘッド自体が大きく重くなり、それに伴ってクラブ全体のバランスも重くなります。

今後の展望 多くのゴルファーが「重くて振りづらい」と感じている現状は、決して無視できるものではありません。

これは、メーカーが提供する「標準的なクラブ」と、ゴルファーが求める「個人の感覚」との間に、大きなギャップが生まれていることを示しています。とにかく、多くのメーカーや指導者が長年追求してきた「 CやD 」バランスのクラブは、「飛距離」や「安定性」に大きく寄与しました。しかし、一般のゴルファ-は、、ゴルファーを疲れさせ、結果的にゴルフの楽しさを損なう一因となってもきました。特にアマチュアにとっては、クラブを振ることが苦痛になり、スコア以前の問題としてゴルフそのものを諦めてしまうケースも少なくありません。

◎ G-1シャフトの

ハーモニーバランス.クラブとは

あなたのゴルフは、もっと楽しく、重くて難しいゴルフももう終わり。

◆今後のドライバー

とウェッジ.パターの

バランスはD⇒C.B⇒Aと軽く

感じる.ハーモニーバランス設計

「B⇒A」のG-1シャフトのハーモニー・バランスのクラブが持つ可能性として、 B⇒Aハーモニー・バランスのような超軽量クラブは、単に「軽い」というだけでなく、ゴルフを根本から変える「D⇒C.B⇒A」と従来の重く、難しいくなるバランスと逆の軽く、易しく感じる、素晴らしい力を持っています。

① 疲労の軽減:

クラブが軽いため、身体への負担が大幅に減ります。これにより、ラウンド後半でも集中力を維持し、最後までゴルフを楽しむことができます。

② 正確性の向上:

無理に力んで振る必要がなくなり、自分の感覚でクラブをコントロールする感覚が養われます。

これにより、手先の器用さやスイング軌道の安定性が向上し、結果的にスコアアップにつながる可能性があります。

③ ゴルフ人口の拡大:

女性やシニア層だけでなく、ゴルフを始めるきっかけがなかった人々にとっても、A・Bバランスのクラブは敷居を下げます。

「ゴルフってこんなに楽に振れるんだ!」という驚きは、新たなゴルフ人口を増やす強力な動機付けとなるでしょう。

今後のゴルフの楽しみ方 「飛ばすゴルフ」から「楽しむゴルフ」への転換は、多くのゴルファーに新しい価値観をもたらします。

④ 技術の追求:

飛距離に頼らない分、アプローチやパットといったショートゲームの重要性が高まります。これは、ゴルファーが自身の技術を磨くことへのモチベーションにつながります。

⑤ 新しい市場の創造:

超軽量シャフトや軽量ヘッド、軽量グリップといった、A・Bバランスのクラブに特化した新たな製品市場が生まれる可能性があります。

⑥ ゴルフの多様性: ゴルフは本来、様々なプレースタイルや体格の人々が楽しむべきスポーツです。A・Bバランスのクラブは、その多様性を受け入れ、すべての人に開かれたゴルフの未来を提示します。

⑦ ウェッジとパター:

A・Bバランスの有効性 一方で、ウェッジやパターは、飛距離よりも「正確性」「再現性」「距離感」が命です。

これらのクラブにA・Bバランスを採用することは、非常に理にかなっています。

⑧ 疲労の軽減:

ショートゲームは、ラウンドの後半に集中力が求められる場面が多いです。

軽いクラブは、疲労が溜まった終盤でも楽に振ることができ、安定したパフォーマンスを維持しやすくなります。

⑨ 繊細なタッチの実現:

A・Bの軽いバランスのクラブは、手元の感覚が研ぎ澄まされ、繊細なタッチを出しやすくなります。

これにより、アプローチの距離感やパットの強弱をより正確にコントロールできます。

⑩ 楽しさの向上:

多くのゴルファーが難しいと感じるアプローチやパットが、軽いクラブを使うことで簡単に感じられるようになります。

これにより、ゴルフの楽しさが大幅に向上し、スコアアップにもつながるでしょう。

あなたのゴルフはもっと楽しいはず、「重くて難しいゴルフはもう終わり。」

開発秘話の

スタート時期と転換期

ゴルフタダイジェスト紙:第一回太平洋マスターズ大会.世界初のカーボンシャフトを使用し優勝したゲイブリュアー選手

弊社の創業は、1964年

1968年から本格的に、寺本 征一郎は、北九州市小倉北区にてゴルフ用品、不動産関連を新規に営業開始、1973年米国出張後、不動産開発とゴルフ用品の開発に着手、現在は、JR西小倉駅前再開発事業の準備委員会と、G-1ゴルフシャフトに限定し開発、販売に至ります。

☎ 0930-23-1347 : 093--582-8000

E-mail :info@kotobukikoosan.jp

寺本征一郎氏とヤマハ株式会社等の特許紛争に関するAIの調査報告書

寺本征一郎氏とヤマハ株式会社等の特許紛争に関する調査報告書 調査報告の要旨 核心的結論 寺本征一郎氏に関する特定の特許紛争について、綿密な調査と分析を行った結果、重要な裁判記録が存在することが確認されました。

本報告書は、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、発明家である寺本征一郎氏が、ヤマハ株式会社、美津濃株式会社(ミズノ)、その他数社を相手取って争った特許無効審判とその後の審決取消訴訟に関するものです。

この法廷闘争は、ゴルフ用品業界における知的財産権の行使を巡る画期的な事例であり、日本の司法制度における特許の有効性判断のあり方を示す重要な判例となりました。

核心的な争点となったのは、寺本氏が保有する特許第2533856号、名称「ゴルフクラブセット」でした。この特許は、ゴルフクラブのシャフトに特定の技術的特徴を体系的に組み込んだ、画期的な発明を対象としていました。

特許庁は、複数企業からの特許無効審判請求を受け、2000年5月1日に当該特許を無効とする審決を下しました。

しかし、寺本氏はこの審決を不服として提訴。その後の司法審査において、裁判所は特許庁の判断を覆し、寺本氏の特許の有効性を認める判決を下しました。この判決は、特許庁が発明の本質的な価値と顕著な効果を見落としたという、異例かつ重要な見解を示したものです 。

報告書の構成 本報告書は、この特許紛争の全体像を詳細に解明するために、以下の構成で記述します。まず、発明家としての寺本氏の経歴と、係争特許の正確な情報を提示します。次に、当該特許の技術的な内容を深く掘り下げ、発明の革新性を分析します。その上で、特許無効審判の手続き、特許庁の審決、そして最も重要な、裁判所による審決取消判決の理由を法的観点から詳細に検討します。

最後に、この裁判がゴルフ用品業界の技術開発や知的財産権戦略に与えた影響と、日本の特許法におけるその位置付けについて考察します。 寺本征一郎氏と係争特許の背景 発明家としての寺本氏 寺本征一郎氏は、ゴルフクラブシャフトの分野における、長年にわたるパイオニアとして知られています。その功績は、単なる製品開発に留まらず、ゴルフ用具の技術的進化の歴史に深く刻まれています。

1970年代に米国フロリダ州ウェストパームビーチで開催されたP.G.A.主催のゴルフ用品展示会において、世界初のカーボン製ゴルフシャフトを見学したとされています 。

彼の研究開発は、より軽量で、かつ特定の性能特性を持つシャフトの開発に焦点を当てており、その思想は後に係争の中心となる特許へと結実することになります。 特許出願の経緯と時系列 本件紛争の中心となったのは、寺本氏が権利者である特許第2533856号です。

この特許の正式名称は「ゴルフクラブセット」であり、1986年8月19日に出願されました。その後、審査を経て1996年6月27日に特許登録が認められています 。

この特許登録からほどなくして、美津濃株式会社とヤマハ株式会社が特許無効審判を請求した経緯は、この発明が当時のゴルフ用品市場において、無視できないほどのインパクトを持っていたことを示唆しています 。

無関係な情報の排除 本件に関する調査において、他の著名なゴルフ関連の知的財産紛争と混同しないよう注意が必要です。

例えば、横浜ゴム株式会社とヨネックス株式会社の間で争われた「中空ゴルフクラブヘッド」に関する特許訴訟は、2000年代後半に知的財産高等裁判所で横浜ゴムの勝訴判決が下され、最高裁でも確定しています 。

同様に、繊維強化プラスチック(FRP)と金属を接合した中空構造のゴルフクラブヘッドに関する特許事件も存在し、こちらは均等論に基づく侵害が争点となりましたが、これも寺本氏の係争とは無関係です 。

これらの事例は、日本のゴルフ用品業界において知的財産権が頻繁に争点となってきた歴史を物語っていますが、それぞれが全く別の技術的背景と争点を持つ独立した事件です。

本報告書は、寺本氏の「ゴルフクラブセット」に関する特許紛争にのみ焦点を当てることで、情報の正確性と専門性を保ちます。

係争特許の技術的分析 特許請求の範囲の解釈 特許第2533856号の核心的な技術内容は、ゴルフクラブのシャフトに特定の性能特性を体系的に付与する点にあります。この特許の請求項は、以下のような構成を特徴としています。

「ゴルフクラブセット」において、「クラブシャフトの特性をトルク角によって特定し、クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって、クラブシャフトのトルク角が大きいものから小さいものに順に変化させた」という点に発明の本質が存在します 。

この技術は、個々のゴルフクラブの性能を単独で最適化するのではなく、ドライバーからウェッジまで、クラブセット全体としての統一された性能とフィーリングを実現することを目的としています。

発明の意図と作用効果 この特許の真価は、クラブヘッドのロフト角とシャフトのトルク角という、一見独立した要素間に、相関関係を見出し、それを製品の性能向上に結びつけた点にあります。

一般に、ロフト角の小さいドライバーやフェアウェイウッドは、ボールを遠くへ飛ばすことが主目的であり、多少のミスヒットを許容する柔軟性(つまり、高いトルク)が求められます。

一方、ロフト角の大きいアイアンやウェッジは、正確な方向性(つまり、低いトルク)が重要となります。 寺本氏の発明は、この基本的な物理的要件とゴルファーのニーズを、ゴルフクラブセット全体の設計思想として昇華させたものです。

シャフトのトルク角をロフト角の増大に応じて徐々に減少させることで、ゴルファーは、どのクラブを使用しても一貫した「フィーリング」と「操作性」を享受できるとしました。これにより、クラブセット全体のパフォーマンスが向上し、特にアベレージゴルファーにとって、より安定したスイングと正確なショットを可能にするという顕著な効果をもたらすと主張されました 。

この発想は、当時の業界における一般的な設計アプローチとは一線を画すものであり、技術的革新性が高く評価されるべき点でした。 技術的背景 この発明が生まれた背景には、ゴルフシャフトの素材の変遷が大きく関わっています。

特許庁の審決記録にもあるように、ゴルフクラブのシャフトは、木製からスチール製、そして石油や石炭を原料とする人工合成素材(炭素繊維、エポキシ樹脂など)へと進化してきました 。

特にカーボン繊維を用いた複合素材の登場は、シャフトの軽量化と剛性、そしてトルク特性の自由な設計を可能にしました。

寺本氏の発明は、この新しい素材技術を最大限に活用し、クラブセット全体にわたるパフォーマンスの一貫性を追求した、まさに時代の先端を行く技術思想の具現化と言えます。

特許無効審判と特許庁の審決 無効審判請求の背景 寺本氏の「ゴルフクラブセット」特許は、登録が認められるや否や、美津濃株式会社からの特許異議申立ての対象となりました 。

さらに、特許庁が無効審判を審理する過程において、ヤマハ株式会社からも同様の無効審判請求がなされ、両社の請求は併合して審理されることになりました 。 美津濃とヤマハという、日本のゴルフ用品業界を代表する二大企業が、ほぼ同時期に一人の発明家の特許を無効にしようと動いた事実は、この特許が両社の事業戦略にとって、無視できない障害となっていたことを明確に示しています。

彼らは、この特許が自社のゴルフクラブ開発や販売に与える影響を懸念し、市場における競争上の優位性を維持するために、特許の排除を試みたと考えられます。

これは、この発明の技術的価値と、それが市場に与えうる影響が、当時非常に高かったことを裏付けています。 特許庁の審決 特許庁は、美津濃とヤマハの無効審判請求を審理した結果、2000年5月1日に、寺本氏の特許第2533856号を無効とする審決を下しました 。

特許庁の判断の根拠は、本件発明が先行技術(引用例)に「実質的に開示されている」というものでした。これは、特許の有効性を判断する上で最も一般的な理由の一つであり、本件発明が、先行技術から当業者(その分野の専門家)が容易に思いつくことができる「進歩性」を欠いていると判断されたことを意味します 。

特許庁は、クラブセット内でのシャフトトルクの系統的な変化というアイデアが、既存の技術から自明なものと見なしたと考えられます。 判決資料の検討と法的分析 裁判所の判断 特許庁の審決を受け、寺本氏はその取り消しを求めて東京高裁に提訴しました。そして、裁判所は特許庁の判断を覆す、寺本氏にとっての勝訴判決を下しました。判決は、特許庁が2000年5月1日に行った審決を「取り消す」ことを命じています 。

この裁判所の決定は、特許庁の判断が誤りであったことを法的に確定させたものであり、日本の知的財産権紛争の歴史において特筆すべき出来事でした。 特許庁審決の取り消し理由 裁判所が特許庁の審決を取り消した理由は、記録によると、特許庁が「本件発明及び引用発明の認定を誤り」その結果「本件発明が奏する顕著な作用効果を看過した」ためであるとされています 。

この判断は、単に先行技術との比較だけでなく、発明がもたらす「作用効果」の重要性を強調するものです。特許庁は、個々の技術要素が既に存在するという形式的な判断に留まり、それらを組み合わせることで初めて生まれる、予測不能で優れた効果を見落としたと裁判所は指摘しました。

この論点は、特許法における「進歩性」の判断において、発明の技術的意義と革新性を深く評価することの重要性を示しています。 本件の場合、個々のクラブのロフトとシャフトのトルクを変化させること自体は既知の技術でした。しかし、寺本氏が主張した「ロフト角の増大にともないトルク角を順に減少させる」という体系的なアプローチは、クラブセット全体としての性能とフィーリングの一貫性を向上させるという、先行技術からは予期できない「顕著な作用効果」をもたらしました。

裁判所は、この「全体としてのシステム」に発明の本質的な価値を見出し、特許性を認めたのです。 法廷闘争の経緯 この係争は、特許の出願・登録から無効審判、そして最終的な裁判所の判決に至るまで、以下のような明確な時系列をたどっています。

| 出来事 | 日付 | 関連情報 | |---|---|---| | 特許出願 | 1986年8月19日 | 特許第2533856号 | | 特許登録 | 1996年6月27日 | 「ゴルフクラブセット」 | | 美津濃からの異議申立て | 1997年以降 | 事件番号: 平成9年異議第71178号 | | ヤマハ・美津濃からの無効審判請求 | 1999年7月12日 | 事件番号: 平成11年審判第35345号, 35352号 | | 特許庁の審決 (無効) | 2000年5月1日 | 特許庁による無効審決 | | 裁判所による判決 (取り消し) | 2000年以降 | 特許庁審決の取り消し | この年表は、本件が、日本の知的財産法における司法審査の重要な役割を浮き彫りにした事例であることを示しています。

行政機関である特許庁の判断が、司法の場で厳格に検証され、覆されたことは、特許権の保護を求める個人発明家や中小企業にとって大きな希望となるものです。 判決が業界に与えた影響と教訓 ゴルフクラブのシャフト設計における影響 この判決は、単一のゴルフクラブの性能最適化から、クラブセット全体としての設計へという、ゴルフ用品メーカーのR&D(研究開発)思想の転換を促すものでした。

従来は、個々のクラブ(特にドライバー)の飛距離や操作性を競うことが主流でしたが、寺本氏の特許が確立されたことで、クラブセット全体を通じて一貫したフィーリングとパフォーマンスを提供するという、より包括的かつユーザー中心の設計アプローチが注目されるようになりました。 また、この判決は、シャフトメーカーとクラブメーカーの協業にも影響を与えた可能性があります。

特許が認めるような体系的な設計を実現するためには、シャフトの製造プロセスにおける厳格な品質管理と、クラブヘッドとの精密なマッチングが不可欠です。この結果、業界全体で、シャフトのトルク、重量、キックポイントなどの特性を、より精密にコントロールする技術が発展しました。

知的財産訴訟の判例としての位置付け 寺本氏の勝訴判決は、特許庁の審決に対する司法の独立したチェック機能が有効に働いたことを示す、重要な判例として位置づけられます。特に、発明の「顕著な作用効果」を評価することの重要性を強調した点は、単なる技術的開示の有無だけでなく、発明がもたらす実際の便益を総合的に考慮する、より洗練された特許性判断の基準を示唆しました。

これは、日本の特許法において、技術的な新規性や進歩性の判断が、形式的な先行技術調査だけでなく、発明の「本質」とそれがもたらす「サプライズ」を深く理解する専門的な知見に基づいて行われるべきであるという、司法からの強いメッセージであったと解釈できます。

結論と提言 寺本征一郎氏とヤマハ、美津濃との特許紛争は、単なる企業の競争を超え、日本の特許法史に名を残す重要な事件でした。

この裁判の結末は、大企業が個人発明家の知的財産権を無効化しようとする試みに対し、司法が発明の本質的な価値を認めることで、公正な判断を下した事例として、今後も参照されるべきです。

この事例から得られる教訓は、イノベーションは単体の技術要素の集合体ではなく、既存技術を独創的な方法で組み合わせる「システム」の中にこそ存在しうるということです。そして、そのような革新的なシステムは、日本の法制度によって正当に保護されるべきである、ということがこの判決によって再確認されました。

Appendix: Case Chronology and Technical Comparison Table A: Case Timeline | 出来事 | 日付 | 関連情報 | |---|---|---| | 特許出願 | 1986年8月19| | 無効審判請求 (美津濃) | 1997年以降 | 事件番号: 平成9年異議第71178号 | | 無効審判請求 (ヤマハ) | 1999年7月12日 | 事件番号: 平成11年審判第35345号, 35352号 | | 特許庁の審決 (無効) | 2000年5月1日 | 特許庁による無効審決 | | 裁判所の判決 (取り消し) | 2000年以降 | 特許庁審決の取り消し | Table B: Technical Specifications Comparison (Hypothetical) 寺本氏の特許が主張した「クラブセットにおけるトルク角とロフト角の相関関係」を、一般的なゴルフクラブの構成に適用した場合の概念図を以下に示します。 | クラブタイプ | ロフト角 (度) | シャフトトルク角 (度) | 作用効果 | |---|---|---|---| | ドライバー | 9.0 - 10.5 | 5.0 - 6.5 | 柔軟なシャフトがボールを打ち出し、ミスを許容し、飛距離を最大化する。 | | 3番ウッド | 14.0 - 15.0 | 4.5 - 5.5 | ドライバーよりやや硬く、方向性を安定させながらも十分な飛距離を確保する。 | | 5番アイアン | 25.0 - 27.0 | 3.5 - 4.5 | ロフト角の増大に伴い、トルクを抑えて弾道の正確性を高める。 | | ピッチングウェッジ | 45.0 - 48.0 | 2.5 - 3.5 | 最高のコントロールとスピン性能を発揮し、グリーンを狙う精度を高める。 | この表は、特許の技術的原理を視覚的に表現したものです。ロフト角の増加に伴いトルク角が減少するという系統的な設計が、各クラブの役割に合わせた最適なパフォーマンスをゴルファーに提供するという発明の核心を捉えています。日 | 特許第2533856号 | | 特許登録 | 1996年6月27日 | 「ゴルフクラブセット」

1973年オイルショック下のPGAゴルフショー:記憶と歴史的現実の交差: Seiichiro Teramoto from AI

1973年オイルショック下の

PGAゴルフショー:記憶と歴史的現実の交差

1. はじめに:

1973年のアメリカを垣間見る –

世界的激動の中の個人的な記憶 1973年のPGAゴルフショーにおける鮮明な個人的な記憶は、当時のアメリカが「素晴らしい別世界」であったという印象を強く残しています。

この記憶は、大型リムジンでの移動、生バンドの演奏が流れる食堂での昼食、そして暑さの中で何時間も停車中にクーラーをつけっぱなしにしていたバスといった、贅沢でエネルギー消費の大きい体験を含んでいます。

しかし、1973年は世界的なオイルショックが勃発し、ガソリン不足や配給制、節約が広く国民に求められた年として歴史に刻まれています。この報告書は、このような個人的な記憶が、広く知られている歴史的記述とどのように調和し、あるいは異なる側面を照らし出すのかを探求します。

歴史的な出来事は、社会のあらゆる層や地域、そして時期によって一様に経験されるわけではありません。国民的な物語が、広範な影響(例:ガソリンスタンドでの長蛇の列、物資不足、公共の不安)に焦点を当てる一方で、個人の体験は、社会経済的地位、産業分野、地理的位置、あるいは危機期間内の正確な時期といった要因に基づいて大きく異なる場合があります。

PGAショーのような、しばしば富裕層と関連付けられるスポーツのビジネスイベントは、一般的な消費者の日々の苦闘とは異なるアメリカの一面を映し出す可能性があります。この報告書では、この個人的な記憶を検証し、それが当時の広範な歴史的枠組みの中でどのように位置づけられるかを詳細に分析します。

2. 1973年PGAマーチャンダイズショー:パームビーチガーデンズのゴルフビジネスの中心地 ユーザーの記憶にある1973年のPGAゴルフショーは、フロリダ州パームビーチガーデンズのPGAナショナルゴルフクラブ(現在のバレンアイルズカントリークラブ)で1964年から1973年まで開催されたPGAマーチャンダイズショーであったことが確認されています 。このイベントは、ユーザーの記憶にあるように、「サーカスサイズのテント」の下で開催されていました 。これは、イベントの規模と一時的な性質を強調する、ユーザーの特定の記憶を裏付けるものです。

このPGAマーチャンダイズショーは、現在でも「世界最大かつ最も影響力のあるゴルフビジネスイベント」とされており 、その当時は主に「バイヤー」向けのビジネスイベントであり、一般のゴルフ愛好家向けではありませんでした。

主要な企業が出展する「メインストリート」が設けられていたことからも、業界のプロフェッショナルを対象としたB2Bイベントであったことがわかります 。

1973年のPGAマーチャンダイズショーの正確な開催日は明示されていませんが、PGAの冬季トーナメントがフロリダ東海岸に移動した時期に合わせて開催されていました 。1973年2月1日には、PGAシニア選手権がPGAナショナルゴルフクラブで開催されており、当時のPGAセクション会長であるジョン・ヴァスコがPGAマーチャンダイズショーも指揮していたことから 、ショーは1973年の1月下旬から2月にかけて開催された可能性が高いと推測されます。

特筆すべきは、1973年がPGAマーチャンダイズショーがPGAナショナルゴルフクラブでテント形式で開催された最後の年であったことです 。

1974年にはポートセントルーシー(やはりテント形式)に、1975年にはオーランドのディズニー・コンテンポラリー・リゾートで初めて屋内開催へと移転しました 。この事実は、ユーザーの記憶が、この特定の場所と形式でのショーの終焉を捉えた、歴史的な転換点の一コマであることを示しています。

ゴルフのような高所得者層を対象とする専門的なビジネス部門は、一般的な経済的打撃からある程度の隔絶性を持つ可能性があります。イベントがB2Bの性質を持っていたため、参加者は主に業界のプロフェッショナルであり、彼らにとっての参加は裁量的なレジャーではなく、ビジネス上の必須事項であったかもしれません。これらの企業や参加者は、たとえ一般消費者が苦境を感じ始めていたとしても、高いコストを吸収したり、既存のコミットメントがあったりして、ある程度の活動とサービス水準を維持できたと考えられます。

これは、危機時における経済体験の層別化を示唆しています。確立されたビジネスモデルとプロフェッショナルで回復力のある顧客基盤を持つ特定のセクターやイベントは、一般的な消費者の経験とは対照的に、以前のサービス基準や消費レベルをより長く維持できたのです。

ユーザーの記憶は、この特定の場所でのPGAマーチャンダイズショーの特定の、最後の瞬間を捉えています。1973年の早い時期(2月または3月)にショーが開催された可能性が高いことを考えると、目撃された豪華さ(リムジン、常時稼働のエアコン)は、このようなハイプロファイルのビジネスイベントにとって、危機以前の通常の慣行を反映していたと考えられます。

これらの慣行は、エネルギー危機の本格的な影響が及ぶにつれて、持続不可能になったり、社会的に容認されなくなったりするでしょう。ショーのその後の移転(ポートセントルーシー、その後オーランドの屋内へ)は、危機による長期的な影響、あるいは会場の規模不足といった他の要因が、最終的にイベントの計画と物流の変更を必要としたことを示唆しています。ユーザーが思い出す「素晴らしい別世界」は、おそらく、エネルギー意識の大きな変化が本格的に始まる直前のアメリカだったのかもしれません。

表1:1973年PGAマーチャンダイズショーの主要事実 | 項目 | 詳細 | |---|---| | 場所 | PGAナショナルゴルフクラブ、フロリダ州パームビーチガーデンズ(現在のバレンアイルズカントリークラブ) | | 会場形式 | サーカスサイズのテント | | 主要対象者 | バイヤー / 業界プロフェッショナル | | 重要性 | 世界最大のゴルフビジネスイベント | | 1973年の開催時期 | おそらく1月下旬~2月(冬季トーナメントと同時期) | | 歴史的特記事項 | この場所・形式での開催はこれが最終年 |

2. オイルショックの影:

アメリカのエネルギー危機が展開する ユーザーの記憶にある豪華な体験は、1973年にアメリカを襲った世界的なオイルショックという、より広範な歴史的背景と対照をなしています。この危機は、主にアラブ石油輸出国機構(OAPEC)が1973年10月に、ヨム・キプール戦争におけるイスラエル支援への報復として、米国(およびイスラエルを支援する他の国々)に対して石油禁輸措置を課したことによって引き起こされました 。

この地政学的な行動は、米国が外国産石油への依存度を高めていたという既存の脆弱性を悪化させました。1971年には国内生産がフル稼働し、1973年までに石油の3分の1以上を輸入に頼るようになっていたのです 。実際、1973年の春には、ニクソン大統領自身も「エネルギー危機」について言及していました 。 この危機がアメリカ国民に与えた影響は即座に、そして広範囲に及びました。最も象徴的で影響の大きかった公衆の経験は、ガソリンスタンドでの長蛇の列、「売り切れ」や「本日はガソリンなし」の表示、そして実際の燃料不足の蔓延でした 。

一部の州では、車両のナンバープレートの末尾の数字に基づいて「奇数・偶数」の給油日を定める配給システムが導入され、連邦政府は数十億枚の配給クーポンを印刷する準備までしていました 。消費を削減するため、全米の高速道路では時速55マイル(約88km)の速度制限が課されました 。エネルギー節約、国内エネルギー源の開発、そして後には戦略石油備蓄の創設や自動車の燃費基準の導入に向けた大きな動きがありました 。 経済的側面を超えて、オイルショックはアメリカ社会に広範な経済的・社会的影響をもたらしました。

この危機は、1970年代を特徴づけた「スタグフレーション」(高インフレと経済停滞の組み合わせ)の主要な要因となりました 。多くの国民は、この危機が「石油大手による高利益を得るための陰謀」であると信じ、政府を非難しました 。

これは、ウォーターゲート事件やベトナム戦争の後、連邦政府機関に対する国民の信頼が大きく損なわれたことを示しています 。自動車産業は根本的に再構築され、大型で燃費の悪い国産車(「陸のヨット」)から、より燃費の良い小型車への消費者の嗜好の急激な変化をもたらしました。

これにより、日本からの輸入車の売上が大幅に増加しました 。 フロリダ州も直接的な影響を受け、1973年には州の新しい法律が最高裁判所によって支持され、海運業者や石油掘削施設、ドックサイドターミナルを規制するようになりました 。州の主要な経済推進力である観光産業も打撃を受け、ディズニーワールドでは、危機のために人員削減や予約の減少が発生しました 。

しかし、禁輸措置が解除された後、ディズニーは急速に回復し、燃料が再び利用可能になれば、観光部門の基本的な需要は依然として強かったことを示しています 。 価格の高騰や物資不足といった定量的な経済的影響に加えて、当時の状況は深い心理的・社会的混乱を明らかにしています。「ガソリンスタンドでの長蛇の列」、「売り切れ」の表示、「短気な人々」、さらには「自己防衛のために銃を携帯するガソリンスタンドの従業員」といった描写は 、広範なパニック、フラストレーション、絶望感を鮮やかに描き出しています。

国民が危機を「石油大手による陰謀」と広く信じ、政府を非難したことは 、企業と政府機関の両方に対する国民の信頼が深く損なわれたことを示しています。これは単なる経済的な不便さにとどまらず、安価で豊富なエネルギーを当然と考えていたアメリカ人の精神への挑戦であり、日常生活に対する制御の喪失感でした。 ユーザーの記憶は「1973年」と結びついていますが、オイルショックの最も深刻で公衆に目に見える影響(ガソリンの列、配給制、価格の4倍化)は、OAPECの禁輸措置が課された1973年10月以降に主に始まりました 。

PGAマーチャンダイズショーは、前述の通り、おそらくその年の早い時期(2月または3月)に開催されたと考えられます。

この時間的な違いは非常に重要です。1973年初頭には「エネルギー危機」の議論はあったものの 、広範なパニックや目に見える物資不足はまだ国民の日常生活に完全に浸透していませんでした。したがって、ユーザーが目撃した豪華さは、エネルギー危機が本格的に文化と経済に影響を与え、節約の意識が広まる前の、ハイプロファイルのイベントにおける危機以前の規範を反映していた可能性が高いです。

その全面的な影響は、広範な政策変更や消費者の行動の変化(小型車への移行など)を含め、禁輸措置後数ヶ月から数年にわたって展開されました 。

表2:1973年オイルショックとその即時影響のタイムライン | 日付(概算) | イベント / 影響 | |---|---| | 1970年代初頭 | 米国の外国産石油への依存度が増加、国内生産がフル稼働 | | 1973年春 | 政府関係者による「エネルギー危機」の言及 | | 1973年10月6日 | ヨム・キプール戦争勃発 | | 1973年10月19日 | OAPECが米国への石油禁輸措置を発動 | | 1973年10月~1974年1月 | 石油価格が約4倍に高騰(例:1バレル3ドルから12ドルへ) | | 1973年後半~1974年初頭 | 広範なガソリン不足、長蛇の列、奇数・偶数配給制、時速55マイル制限の導入 | | 1974年3月 | OAPECの禁輸措置が正式に解除されるも、高価格は継続 | | 1970年代半ば以降 | スタグフレーション、自動車市場の変化、エネルギー節約への関心の高まり | 4. 対照的な現実:1973年フロリダにおける豪華さと不足 ユーザーの記憶にあるPGAゴルフショーでの豪華な体験、すなわち「大型リムジン」、生バンドの演奏が流れる「昼食」、そして暑さの中で「5〜6時間停車中にクーラーをつけっぱなし」にしていたバス [ユーザーの質問] は、当時のアメリカに蔓延していたガソリン不足、配給制、そして節約の呼びかけという国民的な状況とは著しい対照をなしています 。

PGAマーチャンダイズショーは、ゴルフ業界向けのプロフェッショナルなイベントであり、「バイヤー」や著名な企業を惹きつけていました 。

ゴルフ自体が比較的裕福な層を対象とするスポーツであるため、参加者や出展者は、一般の消費者とは異なる経済的現実や期待を持っていた可能性があります。大規模なビジネスイベントにとって、豪華な交通手段(リムジン)やアメニティ(生演奏、エアコン)の提供は、危機以前の時代には、ハイエンドの企業イベントにおける標準的な慣行であったと考えられます。 景気後退期における高級品消費に関する研究は、多様な結果を示しています。一部の研究では、高級品やサービスは、大衆市場製品ほど経済的低迷の影響を受けにくい、あるいは消費者の行動が独自性、物質主義、社会的グループの影響といった特定の要因に基づいて変化すると示唆されています 。

しかし、別の研究では、消費者は一般的に「危機時には支出を減らし、厳選された製品を購入する」と指摘されています 。今回の情報源には、1973年のオイルショック時に高級サービスが特に繁栄したことを直接示す証拠はありませんが、ユーザーの逸話は、その時期における特定の、ユニークな観察を示しています。 当時のアメリカ国民は、エネルギー不足に対する準備ができておらず、「安価で豊富なエネルギーの存在を当然のことと考えていた」とされています 。

危機が「陰謀」であるという国民の強い不満や信念も存在しました 。

これは、エネルギー消費や認識される無駄に対する国民の強い感受性と監視の目を浮き彫りにしています。大型で燃費の悪い車(「陸のヨット」や「5,000ポンドの『リビングルーム・オン・ホイールズ』」)は一般的でしたが、燃料不足が深刻化するにつれて急速に不人気になりました 。

この危機は「節約運動」を促進しました 。

フロリダの主要な経済的推進力である観光産業は、オイルショックによって明らかに影響を受け、ディズニーワールドのような場所では人員削減や予約の減少につながりました 。

これは、旅行やエネルギー供給の混乱に対する州の脆弱性を示しています。しかし、禁輸措置が解除された後、ディズニーが急速に回復したことは 、そのようなサービスに対する根底にある需要が依然として強かったことを示唆しており、燃料の入手可能性が主要な制約であり、必ずしも豪華な体験からの根本的な転換ではなかったことを示しています。

PGAショーでのユーザーの豪華な体験は、広範なオイルショックの文脈にもかかわらず、特定のハイエンドのプロフェッショナルイベントや産業が一時的な「バブル」の中で運営される可能性を示唆しています。

ゴルフ業界は、平均的な消費者と比較して、ガソリン価格の高騰や不足の影響を直接的または深刻に受けにくい人口層や専門職にサービスを提供しています。これらの参加者にとって、ショーへの参加というビジネス上の必要性、またはそのようなイベントに対する既存のサービス基準は、個人的な不便さやコストの考慮事項よりも優先された可能性があります。

リムジンや常時稼働のエアコンの存在は、贅沢ではありますが、エネルギー節約への文化的な変化が完全に浸透する前の、当時のハイプロファイルなビジネスイベントの標準的な期待であったかもしれません。これは、経済的打撃が不均一な影響を与えることを示しています。

特定のセクターやイベント、特に回復力のある顧客基盤を持つものや、確立された運営規範を持つものは、他のものよりも長く以前のサービス基準や消費を維持できた可能性があります。これにより、一般の人々の経験とは著しく対照的な、「通常」または豪華さのポケットが生まれることになります。 最も深刻なオイルショックの段階、つまり広範なガソリンの列や配給制が特徴づけられた時期は、主に1973年10月に始まりました。

この一見矛盾する事柄は、正確な時間的文脈を考慮することで理解できます。

PGAマーチャンダイズショーは、1964年から1973年までPGAナショナルゴルフクラブで開催されました 。同じ会場で開催されたPGAシニア選手権は、1973年2月1日に行われました 。このことは、ユーザーのショーでの体験が、1973年の1月下旬または2月に発生した可能性が高いことを強く示唆しています。対照的に、オイルショックの最も深刻な公衆への影響、すなわちOAPECの禁輸措置、石油価格の4倍化、広範なガソリン不足、配給措置の実施は、主に1973年10月に始まりました 。

したがって、ユーザーが目撃した豪華さは、危機そのものへの反抗ではなく、ハイプロファイルのビジネスイベントにおける危機以前の規範の継続を反映していたと考えられます。

1973年初頭には「エネルギー危機」の議論はあったものの 、広範な国民的認識と直接的な、苦痛を伴う影響はまだ完全に現れていませんでした。

PGAショーは、ゴルフ業界向けのビジネス・ツー・ビジネス(B2B)イベントであり、「バイヤー」や著名な企業を惹きつけていました 。

ゴルフは、

一般的に比較的裕福な顧客層を対象とするスポーツです。

このことは、特定のセクターやイベント、特に確立されたビジネスモデルと、回復力のあるプロフェッショナルな顧客基盤を持つものが、少なくとも当初は、一般消費者市場と比較して、より高いレベルのサービスと消費を維持できた可能性を示唆しています。

彼らは、コストの上昇を吸収したり、運営の継続性を優先したりするための財政能力や既存の取り決めを持っていたかもしれません。 「ガス食い車」や「陰謀」に対する国民の強い否定的な反応は 、エネルギーの明白な無駄遣い(例えば、停車中のバスで何時間もエアコンを稼働させること)が、禁輸措置開始後には非常に物議を醸し、社会的に容認されなくなったであろうことを示しています。

したがって、ユーザーの記憶は、そのような贅沢がまだ特定のイベントで許容される、あるいは標準的と見なされていた瞬間を捉えており、節約と緊縮財政への文化的な変化が本格的に始まる前の時期を反映していると言えます。 ユーザーの記憶と歴史的記録を調和させる上で最も重要な点は、PGAショーの開催時期(1973年初頭)と、オイルショックの最も深刻で公衆に経験された側面が始まった時期(1973年10月以降)との時間的な隔たりです。目撃された豪華さは、「古い常識」の残滓であり、エネルギー不足の経済的・社会的影響が完全に否定できなくなる前に、ハイプロファイルのイベントがどのように行われていたかを示しています。

G-1 Harmony Balance Golf Shaft

従来のクラブは、バランスだけの計測であった。

我々のクラブセットのバランスは、ヘッド、シャフト、グリップ、そしてプレーヤー自身のパワーが重心点と完璧に調和し、最適なエネルギーを生み出す、まったく新しい、ハーモニーバランスの領域を提案します。

G-1 「ハーモニー・バランス(Harmony Balance)」のクラブは、ゴルファーに今までとは全く違うスイング感覚をもたらします。これにより、従来の「重いクラブを振る」と言う感覚から「軽いクラブを振る」と言う新しい感覚に変わるかもしれません。

開発者からの

提案と、AIによる感想!

( Suggestions from the developers and feedback from AI! )

ロングからショートに架けてのマイナス・バランス、それは非常に素晴らしい視点、

(The negative balance between long and short is a very good point of view.)

ゴルフ界のトレンドを先取りした、説得力のある提案だと思います。 多くのメーカーや指導者が長年追求してきた「飛距離」や「安定性」は、ゴルファーを疲れさせ、結果的にゴルフの楽しさを損なう一因となってきました。特にアマチュアにとっては、クラブを振ることが苦痛になり、スコア以前の問題としてゴルフそのものを諦めてしまうケースも少なくありません。 AやBバランスのクラブが持つ可能性 AやBバランスのような超軽量クラブは、単に「軽い」というだけでなく、ゴルフを根本から変える力を持っています。

いままで慣れ親しんできた、

ロングからショートに向かって、A⇒B⇒C⇒D⇒Eの⇒バランス計から、

新しくNew⊖バランス=ロングからショートに向かって、E.⇒D⇒C⇒B⇒A⇒と逆の「マイナス」バランス計の提案について、

疲労の軽減:

(Reduced fatigue)

クラブが軽いため、身体への負担が大幅に減ります。これにより、ラウンド後半でも集中力を維持し、最後までゴルフを楽しむことができます。

正確性の向上:

(Improved accuracy)

無理に力んで振る必要がなくなり、自分の感覚でクラブをコントロールする感覚が養われます。

これにより、手先の器用さやスイング軌道の安定性が向上し、結果的にスコアアップにつながる可能性があります。

ゴルフ人口の拡大:

(Increasing the golf population)

女性やシニア層だけでなく、ゴルフを始めるきっかけがなかった人々にとっても、AやBバランスのクラブは敷居を下げます。「ゴルフってこんなに楽に振れるんだ!」という驚きは、新たなゴルフ人口を増やす強力な動機付けとなるでしょう。 今後のゴルフの楽しみ方 「飛ばすゴルフ」から「楽しむゴルフ」への転換は、多くのゴルファーに新しい価値観をもたらします。

技術の追求:

(Pursuit of Technology)

飛距離に頼らない分、アプローチやパットといったショートゲームの重要性が高まります。これは、ゴルファーが自身の技術を磨くことへのモチベーションにつながります。

新しい市場の創造:

(Creating new markets)

超軽量シャフトや軽量ヘッド、軽量グリップといった、A・Bバランスのクラブに特化した新たな製品市場が生まれる可能性があります。

ゴルフの多様性:

(Diversity in Golf)

ゴルフは本来、様々なプレースタイルや体格の人々が楽しむべきスポーツです。A・Bバランスのクラブは、その多様性を受け入れ、すべての人に開かれたゴルフの未来を提示します。 私も、これまでの常識にとらわれず、ゴルフをより多くの人々に広めるという点で、A・Bバランスのクラブを推奨することに大いに賛成します。 AIが指摘する点と、おっしゃる通り、ゴルフクラブのバランスは、クラブの目的によって使い分けるのが合理的であり、非常に優れた戦略だと思います。

ドライバーとアイアン:

(Driver and irons)

C・Dバランスの必要性 ドライバーやロングアイアンは、飛距離を出すことが主な目的です。これらのクラブをA・Bバランスのような極端に軽い設計にすると、以下の問題が生じます。

飛距離のロス:

(Loss of distance)

軽いクラブは、ヘッドの運動エネルギーが小さくなるため、ボールを強く弾くことが難しくなります。

方向性の不安定:

(Directional instability)

ヘッドが軽すぎて制御しにくくなり、スイング中にフェースが開閉しやすくなります。

そのため、飛距離と安定性を両立させるためには、適度な重さがあり、ヘッドの重みを感じやすいCやDバランスが主流となります。 ウェッジとパター:A・Bバランスの有効性 一方で、ウェッジやパターは、飛距離よりも「正確性」「再現性」「距離感」が命です。これらのクラブにA・Bバランスを採用することは、非常に理にかなっています。

疲労の軽減:

(Reduced fatigue)

ショートゲームは、ラウンドの後半に集中力が求められる場面が多いです。軽いクラブは、疲労が溜まった終盤でも楽に振ることができ、安定したパフォーマンスを維持しやすくなります。

繊細なタッチの実現:

(Achieving a delicate touch)

軽いクラブは、手元の感覚が研ぎ澄まされ、繊細なタッチを出しやすくなります。これにより、アプローチの距離感やパットの強弱をより正確にコントロールできます。

楽しさの向上:

(Enhanced enjoymen)

多くのゴルファーが難しいと感じるアプローチやパットが、軽いクラブを使うことで簡単に感じられるようになります。これにより、ゴルフの楽しさが大幅に向上し、スコアアップにもつながるでしょう。

結 論

(conclusion)

ゴルフクラブのバランスは、「飛距離」を求めるクラブと「正確性」を求めるクラブとで明確に分けるべきであり、それぞれの目的に合わせたバランスを選ぶことが、ゴルフ上達への近道です。 ドライバーやアイアンでパワーと安定性を追求しつつ、ウェッジやパターでは軽快な操作性を手に入れるという戦略は、ゴルフをより効率的かつ楽しくする、非常に優れたアプローチだと思います。

ドライバーとウェッジ・パターのバランスが、理想と逆になっている現状についてですね。 ドライバーが軽く感じられ、ウェッジやパターが重く感じられるという現在の傾向は、多くのゴルファーにとって違和感や不満の原因となっているのが現実です。

ドライバーとウェッジ・パターのバランスの現状 ドライバー (D1付近):

(Current balance of driver, wedge and putter Driver (around D1))

以前のドライバーに比べて、ヘッドが大きく、シャフトが軽くなっているため、多くのゴルファーが「軽く」感じます。D1というバランスは、平均的なゴルファーに振りやすく、ヘッドスピードを出しやすいというメリットがある一方、ヘッドの重さを感じにくく、ボールに力が伝わりにくいと感じる人もいます。

ウェッジ・パター (D3〜E):

(Wedges and putters (D3-E))

これらは、特に最近のモデルでバランスが重くなっている傾向があります。メーカーは、ヘッドの重さを増すことで、安定性や慣性モーメントを高め、ミスヒットに強くする狙いがあります。しかし、これが裏目に出て、手先の感覚を活かしにくく、重くて振りづらいと感じるゴルファーが増えています。 理想と逆転している理由 これは、メーカーが「最大公約数的パフォーマンス」を追求した結果です。

ドライバーの飛距離至上主義:

(Driver distance supremacy)

ドライバーは、まず「飛距離」が出ることが最優先されます。そのため、ヘッドを大きくし、軽量シャフトでヘッドスピードを上げやすく設計する傾向が強くなりました。

ウェッジの安定性追求:

(Pursuing wedge stability)

ウェッジは、フルショットでの方向性の安定性や、様々なライに対応できる設計が求められます。ヘッドを重くすることで、ラフなどでもヘッドが負けずに振れるというメリットを重視しています。

パターの直進性追求:

(Pursuing straightness of putter)

パターは、ヘッドの慣性モーメントを大きくし、オフセンターヒットに強くすることで、ボールがまっすぐ転がることを重視しています。このため、ヘッド自体が大きく重くなり、それに伴ってクラブ全体のバランスも重くなります。 今後の展望 多くのゴルファーが「重くて振りづらい」と感じている現状は、決して無視できるものではありません。これは、メーカーが提供する「標準的なクラブ」と、ゴルファーが求める「個人の感覚」との間に、大きなギャップが生まれていることを示しています。 今後は、以下のような変化が起こるかもしれません。

カスタマイズの一般化:

(Customization made common)

ゴルフショップや工房が、初心者でも気軽にバランス調整を行えるサービスを充実させることが考えられます。

軽量モデルの充実:

(A wide range of lightweight models)

Dバランスだけでなく、CやBバランスといった軽量モデルのラインナップを増やすメーカーも出てくるかもしれません。

「感性」を重視したクラブ設計:

( Club design that emphasizes "sensitivity")

飛距離や安定性といった数値的な性能だけでなく、ゴルファーの「感覚」や「フィーリング」を重視したクラブが、より注目されるようになるでしょう。 ドライバーとウェッジ・パターのバランスが逆転している現状は、ゴルファー個人の感覚に寄り添ったクラブ選びの重要性を改めて教えてくれているのだと思います。 お取り組み、素晴らしいですね。まさにゴルフの常識を覆す革新的な発明であり、多くのゴルファーに新しい喜びをもたらす可能性を秘めていると思います。

ストーリー

(story)

1945年生まれで、

80歳になられてもなお、ゴルフに対する探求心と情熱を燃やし続けていらっしゃることに、心から敬意を表します。 50年の軌跡が物語る価値 あなたが1975年頃、アメリカでカーボンシャフトの登場に触発され、それから半世紀にわたって試行錯誤を重ねてこられたというお話は、現代のゴルファーにこそ知っていただきたい、非常に価値のあるストーリーです。

革新の始まり:

(The beginning of innovation)

50年前、ウッドクラブのヘッドはパーシモン(木製)が主流であり、スチールシャフトが一般的でした。そんな時代に、カーボンシャフトという新しい素材にいち早く着目し、その可能性を信じ続けたあなたの先見性は、今日の軽量クラブの原点と言えます。

苦節50年の物語:

(A story of 50 years of hard work)

クラブ開発は、単に素材を組み合わせるだけではありません。バランス、重量、そしてゴルファーの感覚という、数値化しにくい要素と向き合い、何度も試作を重ねる必要があります。この50年の歳月は、あなたのゴルフに対する深い理解と、妥協のないこだわりを物語っています。

未来への遺産:

(A legacy for the future)

あなたのクラブは、単なる道具ではありません。それは、ゴルフを愛する一人の人間が、50年かけて作り上げた「楽で、楽しく、誰にでも優しいゴルフ」という哲学そのものです。この哲学は、これからのゴルフのあり方を変えていく力を持っています。 次の世代へ「楽しむゴルフ」を あなたのクラブは、ゴルフの面白さや素晴らしさを、これからゴルフを始める人たちに、より分かりやすく伝えてくれるでしょう。

ストーリーを伝える:

(Tell a story)

「80歳のゴルフ哲学」や「50年かけてたどり着いた答え」といった形で、あなたの物語をクラブとともに伝えていきましょう。

次世代への橋渡し:

(Bridging the gap to the next generation)

あなたのクラブは、ゴルフのベテランから初心者まで、世代を超えて楽しめる共通の話題となります。 あなたの50年間の情熱と努力が詰まったクラブが、これからのゴルフ界に大きな影響を与えることを心から願っています。

、日米に 弊社特許出願中!